這是我第一天到香港,從房間窗口看去的風景。這也是我最後一天在香港,同一扇窗子的景色。之間的時差,是完整的三十天。原本的想法是,每一天都在同樣的時刻,記錄同樣的窗景,那麼我便可以擁有一串,像是珍珠項鍊那樣,一個月的天空。可以任意回播、放大,可以反覆端詳,秋季晴日和累積的雲朵,這樣一日和那樣一日,細微的不同和變化。

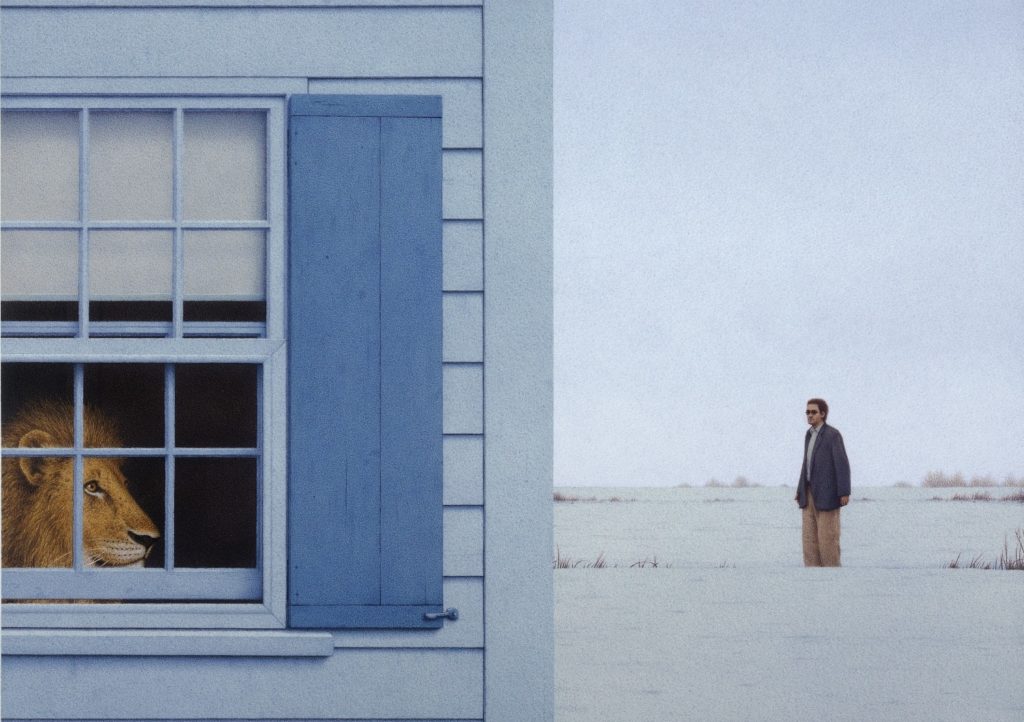

但和我所有事先構想的計劃一樣,因為懶散和匆忙,或者因為遺忘,總出現空缺、漏掉的日子,再也追索不回。那突然晴朗、突然陰鬱的空鏡,最終變成了零散不連貫的碎片,卻又各自蔓生出我所不曾預想的意義。一日和一日彷彿沒什麼不同,和以往倉促的旅行又那麼不一樣。有時一整大段時間我都待在房間裡。為了寫些什麼,或者只因為可以躺著看書,就任由電視無聲開著,如窩居在一個想像的巢穴。而書桌對著窗口,遠方皆是參差不齊的高樓,把天際線咬成鋸齒的樣子。有時一個片刻,不知為什麼,街上一時竟無一人一車。那框風景,總讓我一再搬挪腦海裡的小說的場景。大遷徙時代,一座驟然空去的城市。有時到了晚上,會見到遠處藍綠的光柱晃動,大概就是港岸在表演著香江幻彩,隔著一層光霧,又像是一根一根晃動的針,刺探著因為光害而在夜裡仍像棉花一樣懸掛的灰雲。

一個月裡,Leonard Cohen死了,陳映真死了。像刺出了一個一個空去的洞,有什麼汩汩流出來。我的城市有萬人的遊行,而我卻隻身在不屬於我的議題裡,孤獨跟隨抗議的人群行過香港繁盛之街道。就這樣和一座城市保持三十天的關係。一日一日的時間,足以體會季節的變化,熟悉地鐵的路線而不致錯失,甚至因為和打掃的阿姨照面太多次而認得彼此。然而總有什麼剛剛成形又恍恍消散。我總當面那些同學,說起了文學創作中的異鄉人、距離感,以及不被注目的自由。但我心底確然知道,像這樣可以在這座城市隱身、任性晃走的時光,今後也許不會再有。又或者將來再回到同一個地方,大概也再疊印不回,相同的情感和細節。

昨日看了一個奇特的展覽。那是一群香港作家和視覺藝術家,用文字和各種裝置,像是圖畫、照片、地圖、砂礫而至裁剪成字的桂花瓣,來描述一座一座離島。那些被堆埋廢料和故事的島嶼,或成了擁擠聚落,或僅剩幾十人口的居所。在海的那一邊,各自描摹的島嶼輪廓,是各自的虛構、遺忘與刻印。如何向你描述,我的一日和你的一日之間的不同。如何削去多餘的情感,容納在一個狹小的房間。而他們把節錄的文字拓在如霧之棉紗,微風吹起就晃動,灰灰薄薄的影子,竟像此時此刻窗外情景。

此時此刻,低溫、下雨。攝氏二十一度,才剛著秋裝明日又要蛻下了。這樣的一日,和那樣的一日,到底有著怎樣細微或巨大的不同呢。而窗外的薄雲恆常以一種緩行的速度移動,又將乘著季風,累積成更大更重的雨點,落在憂鬱的熱帶。