歲末是朋友碰頭的好日子。我和陳志鴻同一年出生,同樣寫小說,同一年出版第一本書,還陰差陽錯地在同一天辦婚禮(好友們只好分別奔趕上下半場)。彼此寫作路數截然不同,卻像公轉速度不一的行星總會相疊。雖然同在一座城市,上次見面都已是兩三年前的事了。這段時間彼此也飄忽不定,我辭了工作,他到韓國遊學。零星的近況,大概也都是臉書短句的折光。見了面本來談的都是瑣碎人生,談到小說才好似回到當年模樣。這張照片拍得妙,看我們的背後,噴焰的是我的火樹,朵朵綻放的是你的銀花。

A writer, a painter and two cats

歲末是朋友碰頭的好日子。我和陳志鴻同一年出生,同樣寫小說,同一年出版第一本書,還陰差陽錯地在同一天辦婚禮(好友們只好分別奔趕上下半場)。彼此寫作路數截然不同,卻像公轉速度不一的行星總會相疊。雖然同在一座城市,上次見面都已是兩三年前的事了。這段時間彼此也飄忽不定,我辭了工作,他到韓國遊學。零星的近況,大概也都是臉書短句的折光。見了面本來談的都是瑣碎人生,談到小說才好似回到當年模樣。這張照片拍得妙,看我們的背後,噴焰的是我的火樹,朵朵綻放的是你的銀花。

如今回看,我小學的校歌其實很古雅。但老實說,我小學六年真的都不知道自己到底在唱什麼……

吾華文化 積厚流光 輝煌五千載

正修治平 格物致知 古訓昭一貫

海天木鐸 聲教南暨 喚吾中華魂

自強不息 共濟時艱 天職毋旁貸

我家的貓堅持要把自己塞在小小的紙盒裡睡覺,是我所不能理解的事。

再沒有人可以像Lou Reed那樣,讓人輕易沉陷在他的歌裡。好多年前,常常一個人一整天躺在房間裡聽歌,窗廉遮掩了光,仍知道是下班時間,樓下公車重覆行駛而過,不時響起車笛,而我獨自在溫柔恍神的歌聲之中,毫不介意此刻自己多麼頹廢。

今天是馬來亞的獨立日。扭開水喉沒有水滴,水龍頭發出乾咳多痰的聲音。隔夜浸過的襯衫未洗。而且炎熱無風。今天整座城市休假的人,都忙著到百貨公司搶購礦泉水。今天適合聽Galaxies 500的歌,如果我說我不介意閃亮藍和螢光紅。It’s a place I’d like to be, It’s a place I’d be happy.

http://www.chinatimes.com/newspapers/主播说故事-退回到卵生的年代-20130619002342-260701

我一向拙於即場的言語,在眾人喧嘩中我時常是啜酒聆聽的那一個。那些廢材朋友急智互飆的故事、葷梗和笑話,七情上面,起哄吵鬧而無顧旁人,我在之中,卻有一種被蓬鬆羊群圍繞著跑,那樣的聒噪而溫暖。我想是因為我不是一個天生會說故事的人,卻一再地被他們隨手綻出朵朵的故事誘惑,一再不想離開。我想說的總是過於緩速,在即興的場子也真的太過沉悶了。當然還有因為表情的關係。想起學生時代從來沒有過上台演講、辯論的經驗,倒是高中有一年幫同班同學寫演講比賽的稿子(題目我還記得是「為何要學習中文」的八股老段子),看那女孩在台上,淡定而表情豐富,不時揚起的手勢把我寫的講稿演繹成禮堂的串串回音,我總有一種陌生又遙遠的感覺。許多年後,也不曾期待自己寫的故事,會脫離文字,變成另一種的表演。我一向是寫作的慢手,有時一天盡力也只能寫一千多字。我以為那些原本都是夜闇裡拖磨出來的字句,一再修改、刪除復又回收的故事支節,如裝嵌一架精工的樂器,卻從來不曾知道它們被吹奏出來的,會是怎樣的聲音。不曾想像過有一天,有人字正腔圓娓娓唸出的一字一字。那是我不曾體會過的,另一種文字的表情。像是恍惚聽著和自己無關的別人的故事,又著魔地立於原地,無法走開了。

1989年,我十三歲,剛從小學升上初中。那年中旬,報紙上天天都是國際新聞的照片,一種俯瞰的角度,天安門廣場滿滿的人,他們高高立起一個手捧火炬的白色雕塑,拉著白色黑字的布條。焦距無法捕捉到更遠,朱紅城牆那幅偉人像,變成模糊又巨大的影子。一個手提塑料袋的男子,站在一列坦克車的前面。一個老婦手拉著軍人的袖子。那些慌張的人們,用木板手推車運載著流血的同伴。一個站立的人,白色襯衫一大片都是血跡猶憤慨而激動。還來不及洗去的紅色,還來不及用馬塞克掩藏的紅色。 那時的我,像著了魔每天追看新聞報導,那搖晃不止、讓人暈眩的電視畫面,那些香港明星們圍著唱歌,那些血流滿地的照片,變成我少年時一個怪異突兀的戳記。各種傷害、暴力、混亂、焚燒之現場、死亡之凝視、慌張肉緊之表情……,都那麼真切又那麼地遙遠。我不曾知道以這樣一種間接的、被剪輯篩選過的煽情方式,集體目睹傷害的發生,會否造成了一代人對暴政的厭惡和對不公義的痛恨,或者變得更犬儒而膽怯。但其實我那時絲毫不明白真正的自由或民主,只感受到,或只能以少年匱乏之經驗想像到一種惡的、切身的不安。 然而我們被日日張揚的報導、新聞照片掀翻的浮躁情緒卻一再被壓抑著。據說那時候學校的高中生有些波動,有一個高二的學長在班上的壁報貼了支持學運的大字報,而被訓導主任拉走了。「別鬧,那不是我們的事。」那是因為距離的關係嗎?還是因為我們看見的遠遠只是片面?我們終究是靜默的旁觀者,我們靜默地讓時間過去。許多年後,我在雜誌上看見王丹變成時尚型男,而吾爾開希變成了胖子;許多年後,沒有煙抽的張雨生也車禍死了。從什麼時候開始,我們也擁有了自己的年代,開始擁有值得緬懷的事。我們在首都的街頭相遇,追討我們自己的自由和民主。我從來不曾知道1989年的自己,是否真的自那夢境一樣的水痘微燒之後留下了什麼。對十三歲的我難以遺忘的,無關距離和時差,是好多好多的,遠方青春的光,就在那一刻一下子被吹熄了。

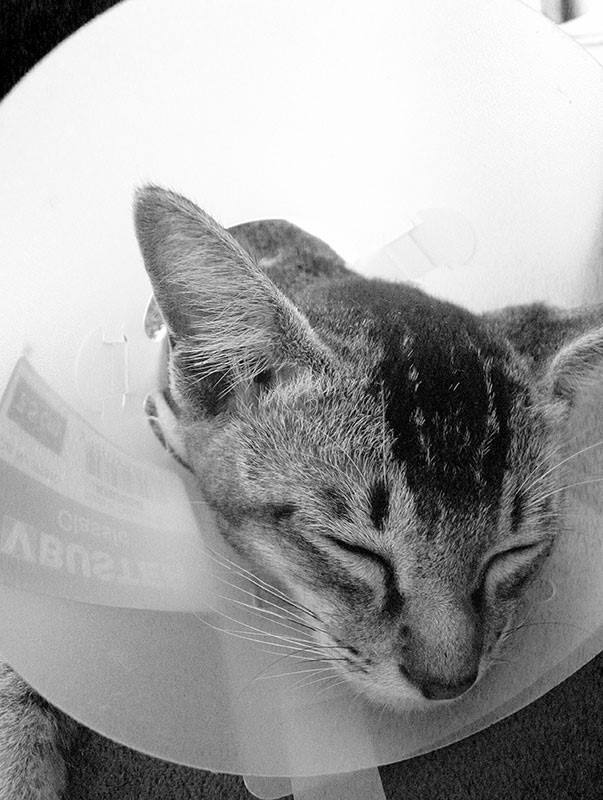

前兩個禮拜我家貓小小做了絕育手術,戴著維多利亞圈,動彈不得,倒賺來幾天乖順;只是不知道為什麼,老是倒退著走路,像壞掉的鐘。等待療癒的貓小小舔不到自己的身體,竟猛舔項上白圈,看它隔靴搔癢,讓人十分不忍;吃東西也不方便,弄得貓糧一地,水也撒了一地。後來傷口慢慢癒合了,有一天竟自己掙開脖子上的枷鎖(像逃獄電影裡的情節那樣),馬上恢復成一隻壞貓,竄出門外去玩。它終究野性難馴,今天下午打破了我的杯子。

我相信善良和無私之愛。

我相信素昧平生的互助最為可貴,

反抗不公義的決心最為可敬。

我相信夢想、誠實、人和人之間的慷慨之心,

以及付出努力換取成果的美好。

即使關了燈,仍泯滅不了這些。

我相信眼淚是花,

黑暗中有彼此依偎的溫暖,

無畏漫長。

──《卵生年代》推薦序

我想像著這個畫面:二十六、七歲吧(或其中某幾位更年輕)的錦樹、啟章、哲生、國峻、邱妙津、賴香吟,或是黃啟泰、成英姝……這些人,圍坐著一張U形桌,時光的細碎塌毀或因懷念感傷的防腐(或懷舊照片化的療癒),使在那般狀態的我們輕鬆一點,友愛一點,認命一點,又那麼憂悒或非把自己的鐘錶內部機械翻出來重組成一個「不存在的物種」不可……

我想像著在我們(年輕的我們)圍坐一圈的中央,坐著一位更年輕的小說家。我們或許迷惑;或許被某些像蜻蜓點水留下的終於淡去的波紋,或以為仍然持續在揮翅的白鳥,被這些神祕的波赫士詭戲激起童心;或更專注些側頭思索年輕時只因直覺而撬開,後又遺忘,走開的「一整間的玻璃器皿店」。我們裡頭可能比較不那麼害羞的(譬如我),會興味地問:「欸他是誰啊?」

卵生少年。安卓珍尼。寂寞的遊戲。度外。烏暗暝。鬼的狂歡。霧中風景……

很奇異的心情。像卵殼中不會孵化成為成人的,蜷縮成一團、張口閉眼的少年。像複眼所精微描出的一個在演化中是截斷孤立於歷史進程之外的,多餘出來的「微物之神」,像疾病一般的,讓人想尖叫的感覺突蕾與觸鬚(某部分其實或有一支遺傳源頭是川端為摹本的「新感覺派」)。更孤立,更將某種「詞的河流」中原本只是閃瞬即逝的某張《銀翼殺手》那樣的曝閃底片,將之延展,如造夢術,將之像拿微形鑷子用放大鏡而在一極精微宇宙中,栩栩如生搭建的,那像雪景球裡的、易碎的、一個粗手粗腳即全景塌毀的,「箱裡的造景」。

練習消失。一個什麼都故障、失重的密室。什麼都沒發生的,少年暫宿的旅館。葬狗。畫夢。殘光碎影的小學校園和一隻野貓的對峙。父子載過亡母屍體駕破車在陌生之城裡迷路,阿基里斯追龜論那樣的倒走並微分(因之有一種怪誕的喜劇性)。這位母親殤亡於這座拒絕之城的依偎和陪伴(這篇的怪異感,讓我想到童偉格的「死者們的家族旅行」)。

萬輝的這組短篇,我一路讀得從背脊、後頸到耳根起雞皮疙瘩、乃至讀到〈遠方的巨塔〉,終於淚流滿面。我知道在小說技藝本身,或是放置於馬華(旅台)的小說語言的「現代主義實驗並實踐」,有其不斷換焦、不斷累聚的身世(身分)重影,在那些失語少年穿越死蔭之谷的這些過於潔淨白光,過於植物性將自己的性啟蒙、自己的父、自己的母、自己的妻、自己的城、自己的逝水年華……全「駱駝穿針孔」地流淌過那白河夜船般的換日線,它們有其在小說物種演化,在龐大紛雜的雜語(或「南方」)的記憶體攜帶壓力(或和這種壓力恰巧逆反的「消失」的詫異)。萬輝的這組「卵生」隱喻、過於喧囂的孤獨,將暴亂的哭泣與耳語定格成一個內向、自封、破碎(且湯汁迸流)之前的神經質單薄……必有其閱讀維度和景框必須再疊焦再覆蓋的,那沉靜與柔和後面被封印的恐怖暴力。它們並不是我懷念的那個小說世代,在台灣某一懸浮截面的年輕黃金小說家們之「再一次」。一顆掉落在時間差之外的,孤本的行星。

當我這樣自傷懷念地,出現了像電影《啟動原始碼》那不斷復返、強迫症式被送回那列全部人已被爆炸、死去,不存在的「八分鐘」,那因為不再被放進時間流,而終於理解它只是一個上下括弧間的封閉「靜置劇場(純真博物館?)」的擺設、裝置,或CSI式的找出第一次瀏覽疏忽的,錯漏的,細節與細節,線索與其背後之隱喻,或遺憾當時未曾說出的話,未曾堅持的美德與正當,未曾珍惜的那一切發出熠熠光輝的美麗人兒或事物……事實上,所謂「在一輛疾駛中的列車的,滅絕前的八分鐘」,二十多歲時的,黃錦樹曾命名為「內向世代」的,那一個恰巧像撞球某一切角斜擦清脆撞開的,絨布桌檯上的短篇小說群景觀(或所謂「霧中風景」),我們或有各自背後差異更大的身世設定(與亂數),但在某一個時期,如夢境殘影或始終未受精的孤卵,也許是這幾個人腦中被永遠存檔(非常幸運)的,因為當時被封印了,即使遺忘初衷,仍被微物之神騰出無比清晰現場的「八分鐘」。有一種感慨、虛無情懷是,在小說探索、漂流(或對西方二十世紀龐大小說週期表的摹寫和反思,挪藉以「觀看」,反省華人完全不同記憶印痕的離散命運,巴別塔的各自的歷史激流亂石灘),其實,至少我,回不去,或徹底失去了那個時期,那樣如精微模型撬開一微觀、易碎、少年純潔感性的對短篇小說的器質性,神經質的精密控制了。這在「再一次」,「再二次」,第五次,第六次的「重返」、「重建」、「重描圖」、「重修補鑲綴那馬賽克式的卵形小彩圓石」……這樣的小說技藝之執念,它們已形成龔萬輝自我獨一無二的風格宇宙了。它不是我們「曾經經歷過的歧路花園」;它或應可視為對華文其他物種而言是「未來學」的馬華小說的其中一支演化論可能--不論它可能撬開這卵生少年的蛛巢小徑,或林中路,或匯聚進他強大前輩們的抵達之謎。

祝福萬輝這本小說。