《孤絕之島》——後疫情時代的我們

我曾經在一座單位密集的公寓裡住了幾年。那不真正屬於自己的居所,像是漂浮的島。房間裡床架都沒有,草草而就的組合櫃,以及堆疊在客廳裡的未開封的紙箱,彷彿準備好了隨時都可以搬走那樣。

我每天都和陌生人一起搭電梯。每天在垃圾間拋下彼此不相干的生活裡製造的垃圾。那些飽脹、增生的垃圾袋堆疊如山隔日又被清掃而空。那幾年,我仍不知道左右鄰居住了誰。有一家人偷偷地養了狗。那隻狗天天在主人上班未歸的時光裡,隔著門牆,孤單而哀傷地嚎叫整天。

卻也是那段在公寓裡棲居的生活,讓我真正地體會「城市」這個名詞的意義。那段日子,我常常下班回家仍在客廳裡工作到深夜。城市的天空似乎永遠不會暗下來,雲層在深夜裡折射著光害,變成一種幻異的灰紅色。我有時會打開落地窗,靠在陽台欄杆上,從高處偷看對面公寓那些明亮的窗子。那些透明的窗彷彿近得觸手可及,蟻穴那樣的格子,有人的客廳裡仍開著電視,有人說著電話,有的就只是燈光和靜物而已。

我後來離開了那座公寓,多年以後仍會回想起,那段時光真像是一場充滿隱喻的夢。

一如我在《孤絕之島》這本新書裡,讀到的那些故事。

似乎這段未竟的大瘟疫時期,突然為經驗匱乏的創作者們,推塞了許多寫作的題材。三十四位作家來自台灣、香港、馬來西亞(有我、馬尼尼為和牛油小生)等地,以小說、散文和詩,寫下了疫情期間的各種想像和記錄。這本書的每一篇章,都像是一扇發光的窗。

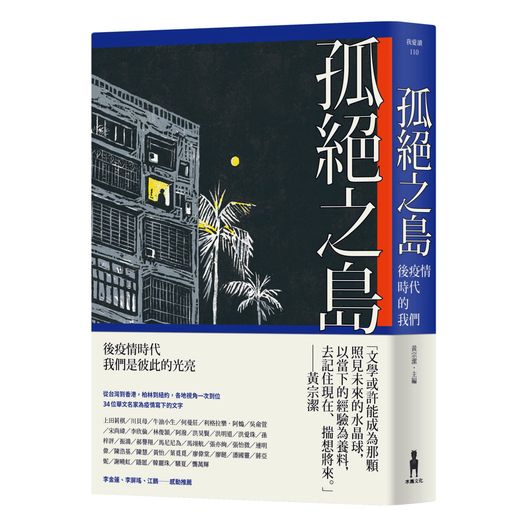

就好像封面的那張插圖——夜裡的公寓之景,通常已是凌晨了,總會有徹夜不睡的人,仍亮著窗子的燈光。像是星座牽引的虛線。像是海岸線閃爍未滅的光點。我們如緊密而居的陌生人,互相都不認識,卻在這腳不踏實的時光裡,因為一扇窗的光亮,知道彼此存在,而稍稍地感到一絲安心吧。