許多年後,這座城市變成了一整片的灰色,各種深深淺淺的灰,像是一帖黑白照片,把一種貼身而不舒服的潮濕感永遠定格了。王家欣如常走在地鐵往出口的地下道,日光燈管把牆壁和瓷磚照得蒼白。所有人都在低頭疾走。他們踩踏自己的影子,不同的鞋跟敲出各種繁複又單調的聲響,像是什麼都沒有發生過一樣。只有王家欣走得慢,好幾次被人撞了肩膀。她只好靠邊走,伸手觸摸到地下道的白牆,仍是一種冰冰涼涼的觸感。而長長的牆已經被粉刷得很白,連裂縫和污漬都被遮蓋掉了。

而再也沒有人會知道,二○一九年的夏天,王家欣曾經那堵牆上藏住了十七歲的一個秘密。

那一年王家欣還是高中生,暗戀隔壁班的同學陳俊賢。然而那年夏天不似青春電影的日光場景,卻總是白霧濛濛一片。整個暑假,這座城市像一個噗噗燒開的鍋子,街道上都是沸騰的人。那些戴著黃色工地帽和「豬嘴」的人們,掩不住的泡沫那樣,不知從城市的哪裡冒現出來,溢得滿街都是。而她趁假日和朋友一起打暑期工,每天晚上都要走過長長的地下道回家。但只要在家裡就會遇到哥哥和父親吵架,吵到摔碗摔瓶那種。小小的單位,塞了一家人就嫌擠了。她和哥哥睡同一間房,她睡上舖,哥哥睡下舖,晚上睡夢中依稀聽見誰在撕膠紙的聲音,探頭往下看,看見哥哥在用紙皮箱做盾牌,簡陋地用膠紙把幾張疊好的紙皮纏在一起。

哥哥抬起頭,輕聲問她:「仲未瞓?」

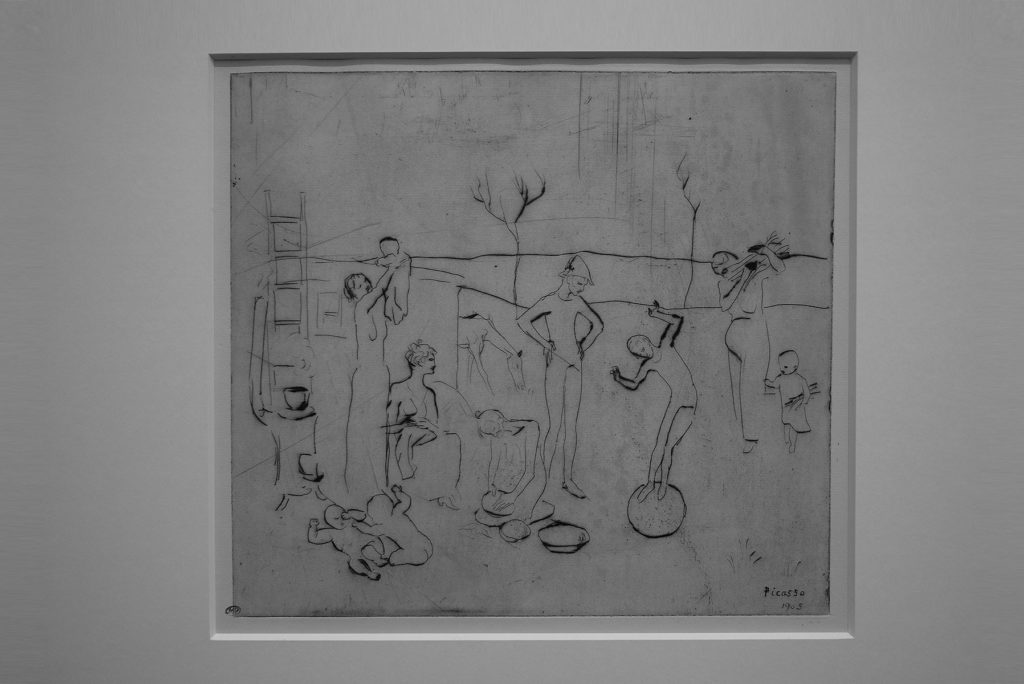

如今王家欣站在地下道,牆上卻什麼也沒有留下了。但那時候地下道的兩面牆都貼滿了五顏六色的便利貼,從這頭不間斷地延續到另一頭。便利貼都寫了字:「加油!」、「齊上齊落」、「五大訴求,缺一不可」、「只有暴政,沒有暴徒」……。那時候王家欣每天打工回家都要經過這裡。原本牆上只有幾條抗議標語,才沒過兩天,那些色彩鮮艷斑斕的便利貼,像是雨後春荀,滿滿地蔓延了整面白牆。

他們把貼滿了便利貼的牆叫做「連儂牆」,王家欣才知道,原來「連儂」是一個歌手的名字,是哥哥喜歡的披頭四。雖然知道那樣說有點不太適合,但在王家欣眼裡,那些寫了字句的彩色便利貼,熙熙攘攘的,像是為原本蒼白的地下道添了一襲七彩衣裳,竟有一種像是所有人都在樹下許願那樣,歡騰而燦爛的節慶感。

彷彿又回到昨日情景,地下道變成夢幻綺麗的通道。有幾個年輕人在連儂牆邊分發傳單。十七歲的王家欣突然聽見身後有人喊她的名字,轉過頭才發現原來是隔壁班的陳俊賢。「甘啱嘅?」男孩戴著眼鏡,穿著黑色的T恤,眼睛笑成彎,伸手把原子筆和便利貼遞給她,讓她也寫一些話。王家欣紅著臉,低頭接過了筆和紙,看著男孩又走遠去派傳單了。她心底在想應該寫些什麼,想了許久,左右看看沒人注意她,就在幾張不同顏色的便利貼各自寫下:陳、俊、賢、你、會、愛、我、嗎。

王家欣把一句從來沒開口說過的心底話拆散了,散成沒有承載更多意義的單字。然後她把手中的八張便利貼,一張一張分開貼在連儂牆的不同角落。那幾個單字像是被她噗通噗通投進了文字之海裡面,隱身在那些憤慨、哀傷和寄望之中。這樣很好。這樣就不會有人讀出來那是一個告白的句子,那是她一個人的秘密。王家欣覺得自己完成了一件偉大的事,或許和他們追求的公義與自由一樣偉大。往常她總是匆匆走過地下道,那一天,她在那裡待了特別久。

但她忘了把原子筆還給陳俊賢。後來開學那天,全校學生組成長長的人鍊,穿著校服的她和陳俊賢各自握著那支原子筆兩端的那張照片,在網上傳了一陣子。許多年後,王家欣一個人在地下道想起的卻不是這些。她記得那堵藏著秘密的連儂牆,卻在幾天後就被人強行拆毀了。那天她如常走在地下道,遠遠就看到那些五彩繽紛的便利貼都不見了。地上都是四散的彩色紙張,像是一陣驟雨把樹葉都掃落。她蹲下來,拾起幾張被粗暴和惡意撕碎的字條,也不知是誰的筆跡,字字句句都湊不完整了。

不曾想過字亦如蜉蝣。十七歲的王家欣心底非常憂傷,彷彿被撕毀的並不僅僅是紙條上的字而已。她想起自己偷偷喜歡的人,想起哥哥,想起這座城市就是從那一刻開始,像被人一下子就撕掉,撕掉了所有的顏色。