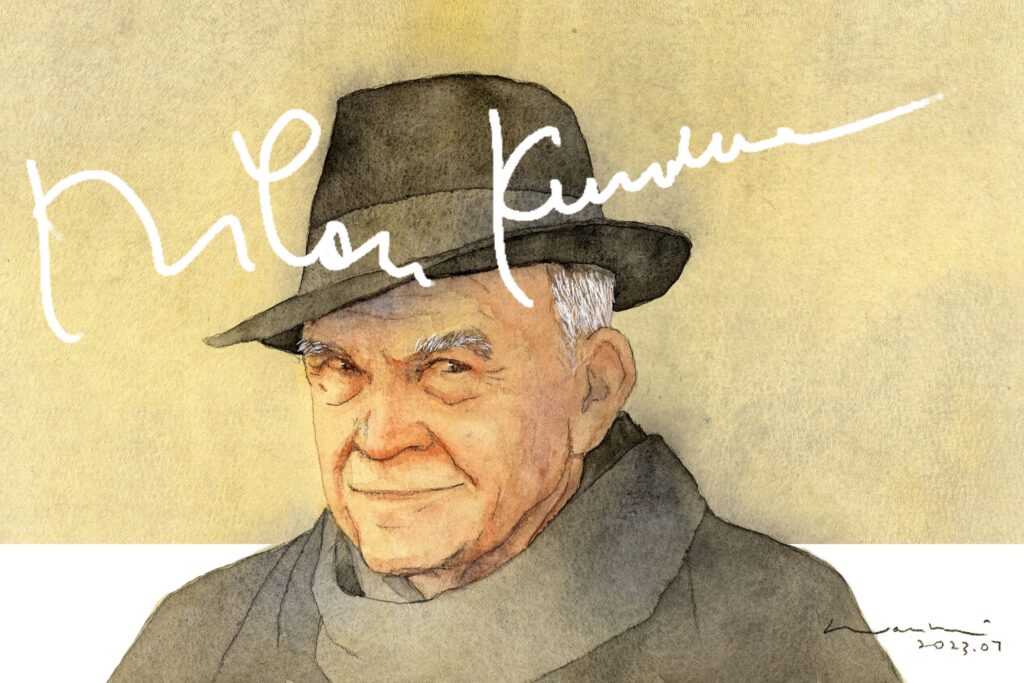

圖/文:龔萬輝

米蘭昆德拉過世之後,社群媒體湧現了許多悼念和感懷之文。我想起的卻是他另一篇,並不太被人注意,而無人引用的小說。那是德國畫家布赫茲的插畫集《靈魂的出口》,昆德拉為一幅插畫配上的小文。這篇題為〈他〉的短文不足五百字,而同一本書中,一同看圖說故事的還有約翰伯格、蘇珊桑塔格這些大咖。我記得,那幅畫作裡頭,是一個穿著厚大衣和禮帽的男人,坐在曠野的一堆書本之上。他頭頂似乎是冬日柔光的暖陽,而他一個人背望著空無的遠方。

米蘭昆德拉為這幅畫作而寫的故事是這樣的:他是一個離棄了人群的人。他棄絕了所有人際關係,走了很長的路,而決定一個人留在那荒野之中。但有一個畫家,終究把那孤單的背影畫了下來。那人背對著整個世界,而無從知道他變成了畫作中的樣子。昆德拉最後這樣寫道:「假如他一知道,那麼他的幸福就完了。我不敢去想,我真的不知道,他會變得怎樣?」

米蘭昆德拉像是在寫一種告別的姿態,又似乎是在說「寫小說」這回事——一如昆德拉喜歡引用福樓拜的那句話:「藝術家應該儘量設法讓後人相信他不曾活在世上」。但我們都知道,米蘭昆德拉總是忍不住從他寫的故事中走出來。他會以作者的身分叨叨絮絮、滔滔不絕地為讀者大段大段地述說他的哲學辯證,而打斷了原有正在進行的故事。

閱讀全文〈閱讀米蘭昆德拉的幾個關鍵詞〉