昨天去新加坡國立博物館看了「哆啦A夢特展」,原本沒帶著什麼特別的期望,先前以為都是為了召喚漫畫世代的集體情懷,看完了展覽卻感受到有比情懷更悠遠、深刻的部分。

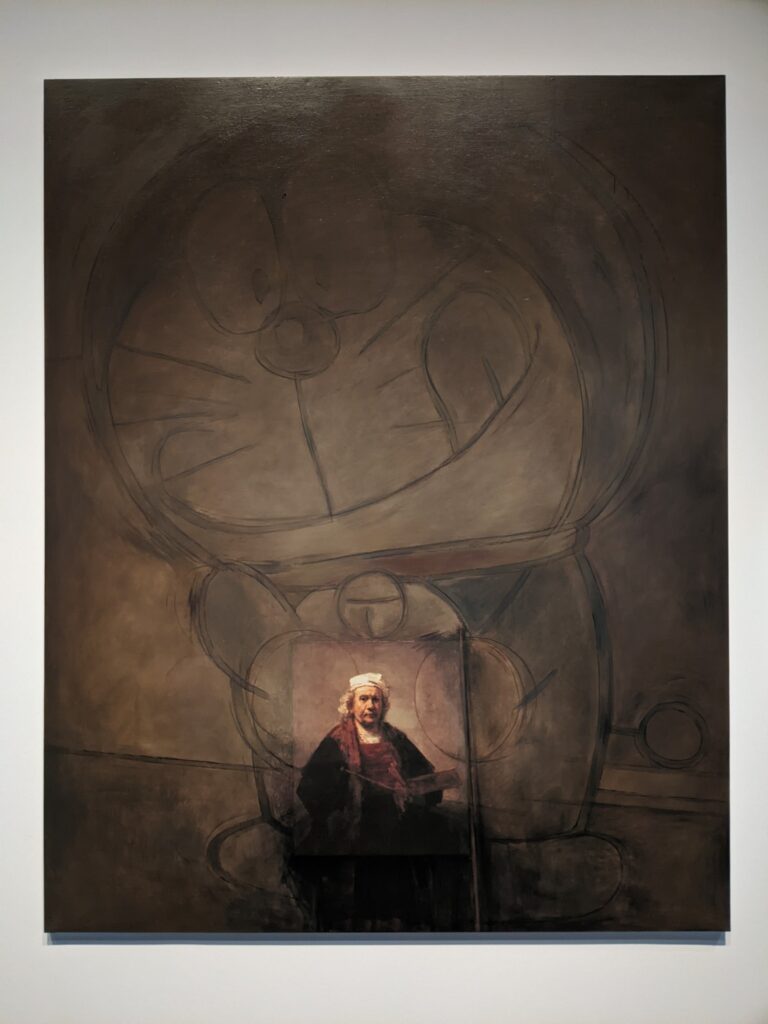

之中的各種作品,有我相當喜歡的巧思妙想,也有日本人專有的那種八尬行動創作(比如把自己埋在雪地裡大聲唱哆啦A夢主題歌)。參展的藝術家,包括大家熟悉的村上隆和奈良美智,其他創作者也幾乎都是六七八0後的日本人——大概就是「哆啦A夢陪伴長大」的世代。他們都從「哆啦A夢」延伸出了各種意義和變奏。或許拉開了時間的距離,哆啦A夢就變成了一個可以任意揉捏、再重新形塑的名字。

但我還是經常不自覺把「哆啦A夢」叫成「小叮噹」,這當然也是一種不願順應潮流或正名的中佬情結。一直走到最後一個展廳,展出藤子F不二雄的許多漫畫手稿,才是真正地把我拉進了往日回憶之中。當中有大雄初遇A夢的情節,也有我小時候看到流目屎的大雄和長頸龍。手繪的原畫,看得見一些白色遮蓋液塗改的痕跡、細緻手貼的網點,莫名有些觸動。

展廳也掛著藤子F不二雄的照片。他的樣子有一種幽柔或柔美,不太像我們所認知的剛硬的日本漫畫家。或許如展覽裡頭的描述,軟弱的大雄其實就是藤子自己的倒影。而哆啦A夢也是整個八0年代想像和幻夢的倒影。

而一直到今天,藤子F不二雄也已經逝世多年,但我其實都不願相信網上流傳的任何關於哆啦A夢的結局,因為我總希望,這是一個永遠不會結束的故事。小叮噹永遠還有各種掏不完的道具,會來拯救我們。