「你看,這個原本是七個顏色的,紅橙黃綠藍靛紫,當色環快速旋轉的時候,就會變成白色了。這就解釋了日光是白色的原理。」他暗自演練許久,牛頓的白光理論,不同波長的色光,用力轉動,攪成一圈濁濁的白色。

但是沒有人看他表演。他們手裡捧著義賣會的沙爹魚丸烤雞翅那些,一嘴油滋滋地繞過他的攤位。沒有人停步下來。他一個人坐在那裡,看著人群發呆。學校園遊會的第二天,他依照班上擬定的值日表,到物理實驗室去守攤位。比起生物組的同學用黃梨釀酒並提供試喝,或者化學組聲光迸現恍若魔術的奇異實驗,他手裡的道具顯得特別呆板無趣。那台牛頓色環都擺在實驗室多少年了?他已經很用力才把那輪軸、扳手的灰塵和油污擦拭乾淨,只是圓板上的彩虹七色,卻歷時日久而氧化褪色。原本鮮艷的紅色,像被時光浸泡得稀薄了。

時間卻才過了那麼一點。

他抖擻了一下手錶,看了看。中學六年的最後一次園遊會了,卻和往年一樣沉悶。有一對母子走了進來,小孩很皮,把實驗室擺放的每樣道具都摸一遍,看到他桌上的牛頓色環,突然大聲喊:「rainbow!」把實驗室裡的人都嚇了一跳,那個母親歉然地把那小孩拉走。他目送那對母子離開,才注意到隔壁攤位值班的女孩衣袖上,用小別針別著服喪的一小方黑色布料,在綿製純白的校服上格外顯眼。那是隔壁理二的女生,手握著一台沉重暗啞的金屬儀器,和他一樣,沒有人對那鬼東西有任何興趣。他認得這個女孩,坐在課室靠窗的座位,老是撐著頭看著外面。女孩回過頭來,他急忙把視線移開,已來不及。女孩像是察覺了什麼,假裝沒事,對他說:「要不要表演給你看?」他聳聳肩。女孩打開電源,叫他走近一點。她把兩個金屬椎子的尖端緩緩靠近,突然啪一聲,把他嚇了一跳。「這是打雷的原理啊,正電和負電的雲碰在一起,就這樣。」她比了一個炸開的手勢。

「很無聊吧?」

換他。

他轉動著牛頓色環的扳手,漸漸加速,輪軸發出咯啦咯啦的微響。像生日蛋糕那樣切成七等分的色塊,恍若有了生命互相繞成灰褐,再轉快一點,就會變成白色了。他看著那變色的圓盤,想起小時候家人不準他騎腳車,每次等父親回來,把那高大的腳踏車架起放好之後,他就偷偷一個人抓著腳車踏板打轉,用力地讓車輪空轉,車首的燈泡就緩緩亮起來。他每次用盡了力,只是想看看燈泡能亮到什麼程度。如今他重覆相同的動作,女孩湊近看著那飛快旋轉的輪子,那麼專注,彷彿還在期待自那面白色之中,再顯現出什麼。他忘了一早練習的牛頓理論,忘了那些如緞帶纏繞在一起的光原理。「就這樣而已。」他說。他放開了手,任由那色輪緩下來,那七個色塊又再次從白色的湖面漸漸浮出來,最後定格。

「原來是這樣,所以我們要停止旋轉,才看得見彩虹囉?」女孩抱著手臂,手指不經意蓋住了衣袖上的那枚黑色小方布,像是不想再讓他看到。

即使一切都傾斜

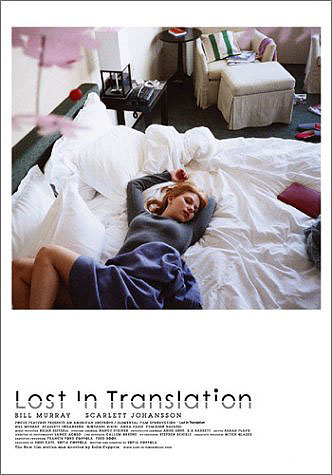

「似乎才是昨天我們還在等待集合,今天各自就已經身在異鄉了。」

你揭開了雪糕筒,忍不住去舔那沾上了巧克力漿的圖形紙蓋,然後這樣說。那是我們無限延長的等待時光,秒針停頓,雪糕在大太陽下曝曬卻絲毫沒有溶掉的超現實畫面。都是這樣啊,一定不會準時出發,一定都會有人遲到。你說。並且大家都會不計較重量地帶了想像中的旅程所要用的一切東西包括最後其實都用不上的蜻蜓風箏瓷杯和卡帶。總會忘記什麼,再折返回頭。總會剩下更多被浪費的食物和記憶,引來螞蟻刺探。只是那時候被陽光曬傷的臉頰如今已經蛻成另一層新的膚色。我們再也想不起來,被擠出相片白框以外的那些同伴,那些名字。也許很多年後我們會再約好回到巨大的公園如常炎熱,如常有人散步且印度小女孩並不曾長大依舊喜歡湊近陌生的遊人。而我們站在另一棵樹下重覆描繪彼此已經不同版本的當時情景,如疊在一起卻對不準的賽路路畫片,如調較老舊收音機的指針那樣手指輕拈旋鈕,只會有一瞬清楚,再過一點,所有的風景就全都傾斜滑出聚焦的格子。「必須要這樣才可以破解。」你側躺在綠色的草坪上,然後這樣說。「只要用這樣的方式看過去,即使世界末日那天一切都傾斜了也沒關係呀。」你就一直躺在那裡,你手裡的雪糕甜筒不知什麼時候已經吃完了。

Friendly Link:抽屜裡的文字屍

切

請讓我告訴您一些革命的故事,關於我的,切。請讓我再靠近您一點,向您描述十六歲的我們,在校長室裡站成一排的那刻光景。那時我們拳頭緊握,越過訓導主任龐大身軀,往百葉窗望去樓下,我們連夜趕製的壁報正在被冷漠拆毀,彷彿我們都聽見了紙張揉皺的聲音。或者,切,後來在壓抑的大學校園裡,我們在抗議海報上用粗大的馬克筆簽名。我接過的馬克筆還餘留著上一個同學手心餘溫。我們的字跡都憤怒、乖張而且氣味刺鼻。

閱讀全文〈切〉

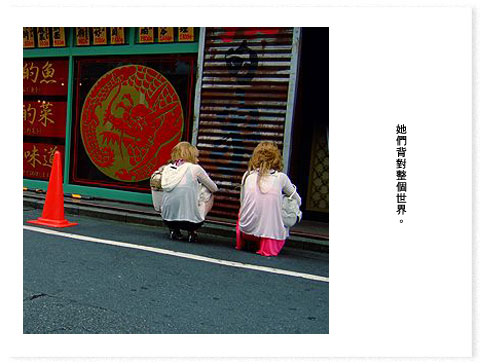

背對整個世界

TIME: 03.07.2008 12:33PM∣LOCATION: 歌舞伎町

他順從地轉過了身,背對著我們,從一百開始倒數。我們撒謊而把他一個人留在那裡,所有人都踮起腳尖悄悄退出了那聚光的場景。越來越遠。那數算的聲音逐漸細微,最後再也聽不見了。我們逃離了閃亮的遊樂場,從此流浪在人聲吵嚷的國度裡,一直不敢回望。

地下鐵

我對東京最初的印象,一直深深烙印在村上春樹的那本《地下鐵事件》之中。記得那年剛搬來吉隆坡的時候,就只帶了這一本書。在那尚未添購任何家具的悶熱小房間裡,我每天下班之後,一個人躺在地上,一頁一頁(沒有不耐煩地亂跳翻)地就把它看完了。

夏天.夏天

下北澤的夏天。

疲憊的列車。(別問我幹嘛坐上「女性專用車」。)

在鴨川唱歌的女孩。最後買了她的CD加親筆簽名。

她偷偷把高跟鞋脫了,讓腳趾舒服一些。

等待列車到來。(歐吉桑發現了!)

走到路口。

大家都愛可麗餅。

沒天理啊,阿宅配正妹。

淺草女孩們開芋圓小店,我當然又去幫襯了……

穿和式浴衣出來逛街。

小碎步。

惡女團,拍完了要跑得快~

總算還有可以期待的事

下個星期就要開始出走的旅程了。夏天來了,向地獄說拜拜。

因為詩人不在

你在行進的座位上把夢境

撞向陌生人的肩膀

就醒來

我必須迴避

在你看不見的某處

唸詩

沿著列車停靠的每一個圓點

用鉛筆連成一隻座頭鯨的形狀

你的那邊和

我的這邊

我們必須想像

虛線是立體的隱喻

在光的背後

在計算立方體積公式的背後再後一點

你那時的校服潔白

且肩帶仍是和昨天一樣的淡色

隔著稀薄晨霧

只是沒有人看見

詩人默唸詩句

有白色的粉筆灰在光裡飛舞

乾燥的頭髮累積了靜電

你無由察覺

並排的木桌腐朽搖晃

日復一日

鉛筆滑出淺溝

在名字也沒有的城市

鄰人穿著膠鞋

在後巷的影子裡採集菌類

沸水燒開的笛音

漸漸變成透明

也許很多年以後

我們還是在上班時間躲避監視器

試看看張開雙手原地旋轉

你天天撐傘

即使天氣總是晴朗

而我已經把手錶電池換了新的

時間從錯誤的地方繼續前進

只是這樣而已

你還會不會留著微捲長髮

把臉埋進臂彎假裝睡著

任由咖啡滴在紙巾上緩緩暈開

那曾經是我們拒絕晨運

並且堅定不移地拒絕素食的強壯年代

要一直走到

街燈亮起又熄滅

豆漿店的鐵閘匡啷匡啷拉上來

你買了燒餅

一路把碎屑無聲掉落

趁著詩人不在現場

我牽著你

偷偷走進這座城市的最深處

那裡有廢棄的美術課室

依舊並列巨大的希臘雕像

他們固定姿態

且因為瞭望遠方日久

連瞳孔都變成白色

像你曾經說過的夢境恍惚

雕像在深夜突如蠶蛹顫動

即使無人唸詩

我們仍必須繼續未完成的素描練習

手指沾滿炭粉

摩擦乳房豐滿的暗影

而你無由察覺石膏從微熱凝結的隱喻

在核爆之後

這座城市充滿裂縫

車子卡在謎語的破綻裡

任由警鈴在響

而你的小鎮安然無恙

倒是蔓藤長得比以前還快了

靜靜地把窗子牽滿

只是我們還來不及沖洗遠方旅行的照片

就被輻射瞬間曝光

只留下了退逝很遠的淡影

如何記得彩虹在瀑布的頂端浮現

如何透過魚的眼睛

把海平線拗成你微笑的孤度

讓航行的輪船傾斜滑走

夕陽陷落

如今詩人已經不在

喧擾的水泥攪拌機不再打斷錄音

像維他精罐子緩慢傾倒

並沒有讓這座城市的腸胃通暢

也沒有讓我們更加憤怒

如今我也和你一樣

伸手撫摸粉刷潔白的河岸

馬來少年的塗鴉每天早上如晨霧消失

不知道還能不能聽見

夜闇裡有人大力搖晃噴漆罐

他們連夜戴著口罩逃進疫區

只是不能再像以前那樣

把手伸出車窗外揮舞

剩下我們在路上補綴那些零落詞句

弄錯了一些次序

只是這樣而已

在詩人隱身的明亮城市

鐵道的紅燈仍然準時閃動

發出清脆預警

你停下腳步

我回過頭就看見

黑白色的柵欄緩緩降下

剪開了薄紙一樣的黃昏還有

我的這邊和

你的那邊

Cardboard Box Project No.01(紙皮箱計劃一號)

在舞台正中倒放一個可容納一個成人之紙皮箱,開口朝下,詩人藏匿之中。燈光亮起,詩人在紙皮箱內唸詩,可以安靜不動,也可以蹲伏身體慢慢移動。詩人此時無從看見外面環境,無方向感,任憑直覺前進。觀眾所見即一個發出詩句之紙皮箱不規則繞行舞台,時走時停,直至整首詩唸完。

閱讀全文〈因為詩人不在〉

你正酣睡,我正美麗

我曾經在小艾的房間裡聽她說少女時代的一些瑣事。那時小艾剛遇到一場車禍,頭纏著紗布坐在床上。她說起中學的午睡時間:課室的窗簾被拉下來,在灰濛濛的光度裡,桌椅、黑板的稜線彷彿都柔和起來。全班同學不被允許做任何事,只能安靜地伏在自己的桌子上睡覺,任由電風扇嘎啦嘎啦地攪動著夏天熱風……

只有小艾總是故意不睡,把臉枕在臂彎,側頭偷看隔壁打著微微鼾聲的男生。只有每天那一小段的午休時間,她才能把自己想像成情人那樣仔細度量那個男生的所有細節。有時男生動了一下,她就趕緊閉上眼睛,再悄悄睜眼的時候,男生的臉已經別去了另一邊。

那午間課室暗沉沉的偷窺時光裡,只有一個人醒著,神經病那樣又幸福又酸楚。

我曾經在小艾發生車禍之後,和朋友們在寢室裡輪流陪她,且謹守醫生的囑咐:「為了避免病人因為腦震盪引起的昏睡,必須在病人入睡之後,每小時將她喚醒一次。」那時我帶著鬧鐘,一再搖晃才剛入睡的小艾。有時她賭氣亂踢被子,有時她會迷濛睜開眼睛,彷彿還置身夢中,想要起床去買東西(恍然不知已是凌晨四點),而我自己也在瀕臨睡著的邊緣胡亂答她,搓著痠痛的眼睛等待天光。

小艾後來告訴我,天亮時候她口乾舌燥地醒來,看見我坐在旁邊已然睡得不省人事,就伸手搖我;然而像是我替代了原本唯恐降臨於她的昏睡,不論她怎樣用力,怎樣大聲叫我的名字,都無法將我自那無垠的夢境之中喚醒過來。

原發表於:自由時報副刊 26.05.2008

http://www.libertytimes.com.tw/2008/new/may/26/today-article3.htm

將來要一起拯救地球

浦澤直樹的漫畫《20世紀少年》有一幕讓我十分感動。那還是第一冊,主角遠藤賢知和童年時代的玩伴們聚首在小酒館裡,彼時他們都已是三十多歲的男人了。有人突然想起了童年時大伙兒一起埋在樹下的寶藏,他們一路走回已遭時代無情變遷的昔日場景,在挖開那個生鏽鐵盒之後,才訝異於裡頭玩笑似的裝滿了玩具蛇、泡麵、色情海報、玻璃珠和紙牌。

浦澤直樹的漫畫《20世紀少年》有一幕讓我十分感動。那還是第一冊,主角遠藤賢知和童年時代的玩伴們聚首在小酒館裡,彼時他們都已是三十多歲的男人了。有人突然想起了童年時大伙兒一起埋在樹下的寶藏,他們一路走回已遭時代無情變遷的昔日場景,在挖開那個生鏽鐵盒之後,才訝異於裡頭玩笑似的裝滿了玩具蛇、泡麵、色情海報、玻璃珠和紙牌。

「下次打開這個罐子,就是地球面臨重大危機的時候。我們要保護地球,不受敵人侵略!」

想起童年立誓時,在日光樹影底下的理直氣壯,原本醉意微醺的男人們竟都低頭靜默起來。我總是會想起這一幕。那城市菱角分明的剪影裡,他們之中有人順理成章地成為任勞任怨的上班族,有人放棄理想繼承家業,也有人任由心愛的電吉他棄置封塵;浦澤在那凝鏡定格的停頓時光怦然打動我的是,男人回望如今身影黯淡的自己,心底所閃現的一句話:「我們後來有沒有變成自己想要成為的大人?」

連載八年的《20世紀少年》終於在2008年完結。漫長等待的故事謎底至此彷彿都已不再那麼重要了。我始終都認為,浦澤直樹的《20世紀少年》是向一個時代充滿著愛意和不捨的告別。那幾乎無處不在的懷舊符號:阿姆斯壯登陸月球、1970年的大阪萬國博覽會、時光膠囊、鐵人28號、保齡球風潮……那幢由滿牆的Sunday漫畫週刊和老舊玩具所堆疊出來,恍若隱喻那樣存在於現實的寂寞之屋。還有最後等待主角登場,構圖和氛圍都像極了1969年胡士托音樂節的搖滾演唱會。連主角化名「矢吹丈」,都是對70年代日本漫畫《小拳王》的致意。

所以,由「朋友」處心積慮塑造出一個龐大且相當一廂情願的未來場景,並沒有更先進且充滿金屬感的科技設施,反而回到蕩漾舊日光度的蕭條和70年代的緩慢節奏裡。這不免要令人猜想,這樣細節繁複而無用的世界,原來才是浦澤直樹一開始就執意想要拼湊出來的偉大的懷舊廢墟?

我深深為此迷惑。

記憶中蠢蠢欲動的童年回憶總是因此被浦澤輕易牽扯。孩子們自那尚未踏實的現實之中所一起創造的一處隱喻世界,永遠都那麼純粹而精彩。每一個長大之後的男孩,大概也有類似於漫畫場景那樣的記憶:在草坪上歡快追逐、群黨的秘密基地、賣零食的阿婆、機器人卡通片……那時日光澄清,壞人還沒有變壞,我們都是正義的一方,在午後陽光自葉隙撒漏、瀰漫濃厚青草氣味的秘密基地裡,大聲而堅毅地約定:將來一定要一起拯救地球啊!

和48歲的浦澤直樹一樣,和我們一樣,《20世紀少年》的角色們從孩童長成了中年。浦澤召喚術之下建構的末日世界裡,最後靠這幾位大叔大嬸完成了兒時許諾的英雄任務。然而有時我會從他們臉上和嘴角的刻痕(他們曾經是那樣的孩子哩),看見那些因為災難而大片大片被虛擲的時光——他們一下子就變成了中年人——而動容於他們捍衛兒時夢想的堅持。

如果,如果這一切可以重新來過的話……

回到那個被允許無償浪費的時光吧。他們曾經各自在家裡守著電視直到凌晨四點,那是阿波羅11號登陸月球的實況直播。然而和預期見到的壯麗宇宙全然不一樣的是,因為收訊不良,電視上只是一面雪花紛飛的模糊影像。那其實是沉悶無比的漫長等待,但他們卻都那麼堅定的相信,未來會因而變得更好。像在《21世紀少年》完結篇的最後場景裡,少年賢知穿著校服一個人躺在學校的天台上,塞著耳機聽T-Rex的歌。只要心裡淌流熱血,不管現實是多麼巨大而艱難,一切一切都會慢慢地變好吧。

因為正義是不會死的。

(原發表於:Men’s Uno(大馬版)五月創刊號)

20世紀少年要上映真人電影版了,而、而且還一連拍三集!既然都看了真人版的死亡筆記和TOUCH,似乎也找不到什麼理由不去看唐澤壽明扮演的遠藤賢知。(雖然我對唐澤壽明的印象始終停留在白色巨塔裡頭那個髮蠟油亮的醫生……)記得曾經在果醬短片集(Jam Films)看過導演堤幸彥的一部小短篇《鹿尾菜》(HIJIKI)。講一個可憐蟲,在某屋子裡挾持了三個婦孺。他不敢下手殺人,樓下又圍滿了警察,在進退維谷的膠著狀態中,反被人質相激勸誘而慚愧決定自首。走出陽台之前,他一大口一大口吃掉了桌上的鹿尾菜……短片裡誇示以至怪異滑稽的角色,也有著被現實磨難壓擠的世故與自傷。私覺得,那是果醬一眾導演的短片裡拍得最好的一部。(雖然岩井俊二的ARITA也很有趣啦→請看廣末涼子表演吞蛋╳2)

呃,鹿尾菜真的這麼難吃嗎?

離題了,上網先看20世紀少年的預告片吧(http://www.20thboys.com)。按進它的演員陣容,還真的會讓我期待哦~